ホンダの小型ビジネスジェット「ホンダジェット」が、同機種カテゴリーにおけるデリバリー数で、5年連続世界第1位に輝いたことが2月23日に発表された。昨年12月には200機目のデリバリー達成が報告されていたが、販売からわずか6年3カ月でこの偉業を達成したことになる。

ホンダジェットはなぜ評価され、世界でもっとも売れているのか? その理由を検証したい。

文/鈴木喜生、写真/ホンダ

【画像ギャラリー】クルマだけじゃない! ホンダが誇る航空機の全貌(4枚)画像ギャラリー

常識ではあり得ない航空産業への新規参入

航空機関連メーカーが、自動車製造も手掛けるようになった事例は数多い。ベンツ、BMW、三菱重工、SUBARU、かつてのプリンスなどは、すべて航空機メーカーの系譜を持つ。そこで培われた技術と、製造におけるあらゆるノウハウが、自動車開発に投入されてきたわけだ。

しかし、自動車メーカーから航空機メーカーに転じたケースは数少ない。ましてやレシプロ・エンジンを主とする自動車メーカーが、ジェットタービンエンジンを新規開発するなど通常では有り得ないし、航空機とクルマでは経営手法がまったく違う。米国のFAA(連邦航空局)の規定も厳密であり、時に排他的でさえある。

こうしたハードルを想えば、航空業界に新規参入することは不可能だと、誰もが考えるだろう。しかし、ホンダはすべてをクリアしてしまった。

そしてデリバリー機数が5年連続世界1位という今回の快挙。この事態に一番驚いているのは、米国の航空業界に違いない。なお、価格は機体やオーダーによって大きく異なるが、約5億~6億円とのことだ。

最大のライバルは「サイテーション」

ホンダのグループ会社ホンダ・エアクラフト・カンパニー(本社⽶国)が製造販売する小型ビジネスジェット「ホンダジェット」は、2021年におけるデリバリー数37機を記録した。

一番のライバルは米国のセスナ社(テクストロン社傘下)の「サイテーション」。かつて化粧品メーカー・ノエビアのコマーシャルに登場していた美しい機影を覚えている方も多いだろう。

ホンダジェットと同じ「5.7トン以下の小型ジェット機部門」というカテゴリーにはいるが、それと同等の「サイテーションM2」は、2021年におけるデリバリーは34機だった。

ただし、サイテーションには仕様の違う7機種があり、シリーズトータルでは67機がデリバリーされていて、ブランド規模は違う。とはいえ、そのなかでももっとも販売機数が多い乗客7人乗りのM2に、デリバリー数で勝ったという成果は大きい。

なぜホンダジェットが売れるのか?

ホンダジェットが売れる理由は、「乗り心地の良さ」「機速の速さ」「燃費の良さ」「航続距離の長さ」だ。それはこの機体の設計思想による。それを説明したい。

飛行機の主翼は基本的に、ヨコから見るとかまぼこの断面のような形をしている。つまり、上方は丸味を帯び、下方は平面に近い。そこに空気が流れると、下方の気流はそのままだが、上方は丸みを帯びているので大気の流速が速くなる。気体が速く流れると気圧が上がるので、そこに主翼(機体)が吸い上げられる。これがいわゆる「揚力」であり、機体が上昇する力となる。

そのため主翼では、特に上面の気流を極力きれいに流すことが重要で、そこをスムーズに大気が通り過ぎてくれないと、空気が剥離し、揚力が発生しないどころか抵抗が増し、機速が上がらず、燃費も悪くなり、機体に振動が発生することさえある。

それと比べて主翼下面は、空力的にはさほど神経質ではなく、例えば巨大なエンジンや予備燃料タンクが吊り下げられていても大きな障害とはならない。主翼下面は基本的にフラットであり、気圧を下げるという役割を持たないからだ。

小型ジェットの場合も、本来はエンジンを主翼に吊り下げたい。しかし、主翼の取り付け位置が低くて地面に接地してしまうので吊り下げられない。そのため小型ジェットの多くは、胴体後方の側面左右にエンジンを搭載する。

ただし、エンジンが胴体に接地していると、その振動が機内にダイレクトに伝わってしまう。また、エンジンを搭載した胴体周りは機体構造物やオイルラインなどが配されるため、居住区としては活用できず、せいぜい荷物室か、メンテナンス・スペースにしかならない。

こうした諸々の不都合をクリアするためにホンダジェットでは、あえて空力的にデリケートな主翼上面に垂直に支柱(パイロン)を立てて、その上にエンジンを搭載している。その結果、機体胴体からエンジンが離されることで静粛性が保たれ、胴体後方の設計の自由度が増し、既存機よりはるかに室内が広くできた。つまり「乗り心地の良さ」はこれで達成したわけだ。

特筆すべきは絶妙なエンジン配置

エンジンを主翼の上に配置することで、居住性は良くなった。しかし、デリケートな主翼上面に空力的な障害物を載せると「燃費の良さ」「航続距離の長さ」は実現できない。その課題にどう対処したのか?

その答えを導き出したのが藤野社長のスゴイところである。ホンダジェットの開発を主導した藤野氏は昨年8月、革新的な航空機に贈られる米国の「AIAAリード航空賞」を受賞しているが、これも日本人として初めての快挙である。

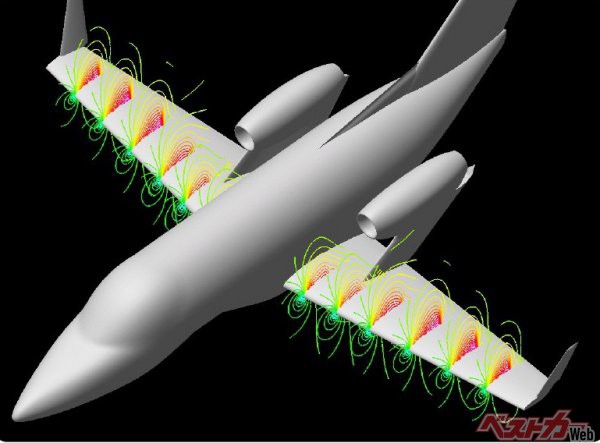

上の図を見ていただくと、主翼に赤いラインが描かれている。これは主翼上面で発生する空気抵抗(衝撃波)を表している。こうした空気抵抗は、どんな翼型(翼の断面形状)であっても発生し得るもので、それをいかに少なくできるかが翼設計の腕の見せどころでもある。

エンジン前方の主翼上面を見ると、他の部分よりも赤い抵抗値が減少している。もしなんの配慮もなくエンジンを搭載すれば、それが障害物となり、空気の流れを妨げ、この部分が真っ赤になるはずだ。しかし、絶妙なこのエンジン配置によって、ジェットエンジンの吸気作用も活用し、主翼上面に発生する空力的な抵抗を減少させているのだ。

この機体の初号機を共同購入したホリエモンこと堀江貴文氏が言うには、「これが数センチでもズレてたら燃費が下がるらしい」とコメントしていたが、恐らくそれは藤田氏から直接聞いた事実だろう。

従来的な設計メソッドではナンセンスとも思われがちな「主翼上面エンジン配置形態」(OTWEM)を実現したホンダジェット。他にも同機はオリジナルの翼型を採用した「NLF(自然層流)翼」「NLF胴体ノーズ」「コンポジット胴体」などなど、ホンダが独自で開発した先進技術を数多く採用している。

それら革新的技術の採用によって「快適性」だけでなく、「機速の速さ」「飛翔高度の高さ」「燃費の良さ」「航続距離の長さ」を、この小型クラスのビジネスジェットで実現したことが、ホンダジェットの高評価につながっている。

独創性が高く、既存概念にとらわれないこの設計アプローチは、いかにもホンダらしい。ホンダのロゴマークに翼を選んだ創立者も、きっと満足しているに違いない。

現行のモデルは「ホンダジェットElite」だが、去る2021年10月には世界最大のビジネス航空機ショー(NBAA)にて「ホンダジェット2600」が参考展示されている。「Elite」の乗客定員7名なのに対し、「2600」は11名。このサイズアップされた機体に、世界からのバックオーダーがどれだけ入るか、今から楽しみだ。

【画像ギャラリー】クルマだけじゃない! ホンダが誇る航空機の全貌(4枚)画像ギャラリー

投稿 世界1位のデリバリー実績を5年連続達成! 「ホンダジェット」は何がスゴイ? なぜ売れる? は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。