華々しいデビューを飾ったものの、その勢いを維持できずに次世代に続けることができなかった――そんな「三日天下に終わったクルマ」も歴史上に存在していた。この記事では、そうした残念なクルマたちを紹介するとともに、三日天下に終わってしまった理由も考察していきたい。

文/長谷川 敦、写真/トヨタ、ホンダ、マツダ、三菱、日産、FavCars.com

【画像ギャラリー】三日天下だったとしても魅力は満点!!(12枚)画像ギャラリー成功するかに思えた天下取り、しかしそれも儚い幻に終わった?

「三日天下」という言葉のもともとの由来は、本能寺の変で天下を取った明智光秀が、わずか13日後に豊臣秀吉に追い落とされてしまったことで、正確に言えば三日ではない。しかし、十三日天下では語呂が悪いので、頂点にいた時期が短いことを示す言葉として三日天下が定着している。

では、自動車における三日天下とはどういうことになるのだろうか? ここは諸説あると思うが、この記事では「デビュー直後にはある程度以上の売り上げがあったり話題を呼んだりしたものの、その後は失速してしまい最終的に一代限りで終わったクルマ」と定義したい。

どんなクルマだってメーカーの期待を背負って生まれてくるのは間違いない。登場直後はその期待に応えられるかに思われたのに、結局は期待外れに終わったクルマには、最初から低空飛行だったクルマよりも悲哀を感じるのはなぜだろう?

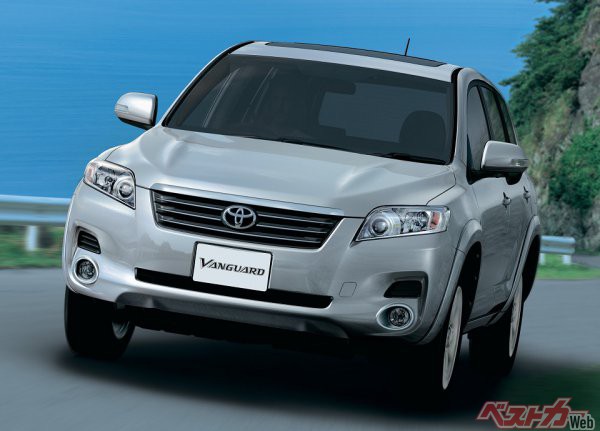

高評価も車種整理の犠牲に? 「トヨタ ヴァンガード」

トヨタが2007年に発売したハイミドルクラスのクロスオーバーSUVがヴァンガード。それ以前に販売されていたクルーガーの後継車とも言えるモデルで、3代目RAV4のロング仕様がベースになっている。

ヴァンガードは日本国内専用に開発されたモデルであり、2列シートの5人乗りに加えて3列シート7人乗りもラインナップ。販売チャンネルはトヨタ系列のトヨペット&カローラ店だったが、これはクルーガーがカローラ店で販売されていたことも関係していた。

エンジンは2.4リッター直4と3.5リッターV6が用意され、駆動方式も販売当初の4WDに加えてFF(2.4リッターモデルのみ)が選択できた。エクステリアはこの当時のトヨタらしさが全面に押し出されており、洗練されたスタイルは評価も高かった。

発売直後の受注台数は目標を大きく上回り、その後しばらくはコンスタントに好調をキープしていた。すでにSUV戦国時代に投入していた2010年代前半にこのセールスであれば、十分に天下取りを果たしたと言えるが、初代に続くモデルは開発されず、2013年には販売が終了してしまう。

ヴァンガードが一代限りに終わった理由は、まさにそのSUV戦国時代にあった。この当時のトヨタには、ヴァンガードの他にRAV4やハリアーなど、同じクラスのSUVが存在しており、トヨタ系列店同士でシェアを食い合う状態にあった。そのため車種を整理する必要に迫られたトヨタは、すでに名称が定着しているハリアーを残してヴァンガードを廃止するという決断を下した。

トヨペット店におけるヴァンガードの後継車は3代目ハリアーが担うことになり、「先駆者」の意味を持つ車名のヴァンガードは、歴史の彼方に駆け抜けていった。

「恋愛仕様。」のキャッチコピーは少々行きすぎ? 「ホンダ S-MX」

バブル景気の終焉こそ迎えたものの、90年代トレンディドラマはまだまだ元気だった1996年、ホンダから少々風変わりなトールワゴンが発売された。それが「恋愛仕様。」のキャッチコピーが与えられたS-MXだった。

ホンダの初代ステップワゴンをベースに開発されたS-MX最大の特徴は内装にあった。前後2列のシートはベンチタイプで、シフトレバーはハンドルの近くに装着されるコラム式。そしてこのシートを倒せばフルフラットになり、車内には大人二人が寝そべることができる大きな空間が出現する。

そう、これこそがまさにS-MXが恋愛仕様であるゆえんだった。フルフラットになったシートは車中泊に最適であり、その枕元にあたる部分にはティッシュボックスを収められるグローブボックスが設けられていたのだ。

このような特徴が奏功したのか、S-MXのセールスは1カ月平均6000台超という好調さをみせていた。だが、この「恋愛仕様。」は諸刃の剣であり、普通に車中泊の可能なトールワゴンを求めていたユーザーにとっては購入をためらうハードルにもなってしまった。

結果として、当初は良好だったS-MXの売り上げもその後に失速してしまい、後継車両を残すことなく2002年には販売が終了している。

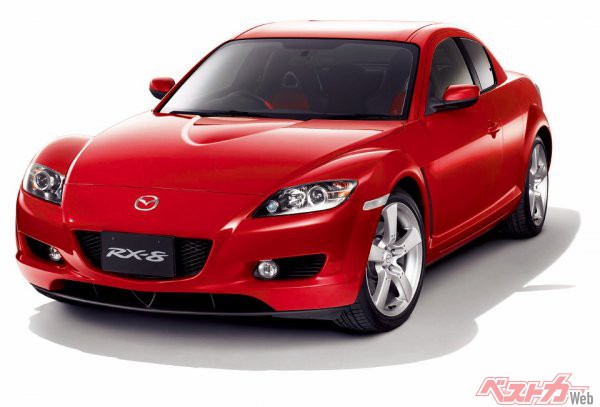

孤高のロータリーモデル、最後の1台に? 「マツダ RX-8」

次に紹介するクルマの販売開始は2003年。そこから2013年まで製造が続けられていたので、三日天下というには少々販売期間が長い気もする。とはいえ、一代限りで終わったモデルなのも事実で、発売前から期待を集め、実際に発売からしばらくは好調なセールスを記録していた。そのクルマがマツダのRX-8だ。

マツダのお家芸でもあるロータリーエンジン搭載車のRX-8は、それまでのRX-7を引き継ぐかたちでデビューした。しかし当時のマツダはフォードの傘下にあり、フォード側の意向もあってRX-8はRX-7のようなスポーツカーではなく、4人が無理なく乗車できるファミリーカーとして企画され、実際に登場したプロダクションモデルもそのコンセプトに沿ったものだった。

だが、RX-8はRX-7の後継車種でもあるため、随所にスポーティな試みが盛り込まれていた。そしてその目論見どおり、RX-8はロータリーエンジンを愛するユーザーを筆頭に多くの顧客を獲得した。

だが、時代の流れとともに燃費に難のあるロータリーエンジン搭載車の人気は下降し、さらにはスポーティなモデルも衰退傾向へと変化していった。これら両方の要素を備えるRX-8の販売成績は次第に苦しくなり、ついには2013年にカタログから姿を消した。それと同時に、マツダのラインナップからロータリーエンジン搭載車も消えることになる。

カー・オブ・ザ・イヤー受賞の栄光も後に続かず 「三菱 レグナム」

1990年代半ばの日本はちょっとしたステーションワゴンブームになっていた。ブームの中心にいたのがスバルのレガシィツーリングワゴンだったが、その対抗馬として1996年に登場したのが三菱のレグナムだ。

同時にモデルチェンジしたギャランのステーションワゴン版となるレグナムは、精悍なルックスと量産車世界初のガソリン直噴エンジン採用で話題を集め、ギャランと並んで1996年の日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。

カー・オブ・ザ・イヤーを受賞するだけあって機能面での評価も高かったものの、レグナムが登場したのは、ステーションワゴンからミニバンへと人気が移りつつある時期でもあった。そのことがレグナムの販売にも影響を及ぼし、2002年には三菱のランサーワゴンに統合されるかたちで販売を終了。「王権」の意味を持つレグナムの車名にもかかわらず、王座にある時間は短かった。

秀作と言える仕上がりも、スポーツカー衰退の流れに勝てず 「トヨタ MR-S」

車体のほぼ中央、座席と後輪の間にエンジンを搭載するのがミドシップレイアウト。クルマの運動性能を重視する場合に理想的なレイアウトであり、純レーシングカーのほとんどがミドシップを採用している。いっぽう、実用性も考慮されるロードカーでは採用例が少なく、一部のスポーツカーに限定されている。これはもちろん乗車人数や荷室の確保が難しいという制約があるからだ。

しかし、ミドシップ車のならではの軽快な操縦性は魅力的で、こうしたクルマを望む人々に向けて作られたのがトヨタのライトウェイトスポーツ・MR-Sだ。

その名称から想像できるとおり、MR-Sはトヨタがかつて販売していたMR2の事実上の後継車であり、実際に海外ではMR2の名称でリリースされている。先代MR2の尖った操縦性&パワー感を見直し、軽量で剛性が高い車体にエンジンをミドシップにマウント。ボディもオープンタイプにすることによって、さらに洗練されたライトウェイトミドシップスポーツのイメージを確立した。

久々の国産ミドシップスポーツとなるMR-Sは期待を持って市場に迎えられたが、先代ほどのインパクトは得られず「良くできているものの、何か物足りないスポーツカー」という印象があったのも否めない。それが販売成績にも影響し、1999年に販売が開始されたMR-Sは、マイナーチェンジをへて2007年にその歴史を閉じた。

北米での好調も日本国内では…… 「日産 NXクーペ」

1980年代後半のアメリカでは、女性が通勤に使用する小型のクルマを「セクレタリー(秘書)カー」と呼び、それに該当する2+2のクーペモデルに人気が集まっていた。そんな市場に目をつけた日産が開発したのが、B13型サニーをベースにしたNXクーペだ。

NXクーペの開発にあたり、車体のデザインはアメリカのNDI(日産デザインインターナショナル)案が採用された。それまでの日産車のイメージを覆す斬新なフォルムは話題を呼び、1990年1月に「タイムマシンかもしれない」のキャッチコピーとともに市販が開始された。

主なターゲットであった北米市場では堅調な売れ行きをみせたNXクーペだったが、日本国内ではそもそもセクレタリーカーの需要がほぼなく、力の入ったプロモーション活動もむなしく販売は低迷する。結局ベースモデルのサニーがB14型に世代交代した1994年をもってその姿を消すことになった。

今回紹介したモデルが三日天下に終わった理由はさまざま。しかし、三日だけでも天下を取る夢を見られたことはせめてもの救いと言えないだろうか?

【画像ギャラリー】三日天下だったとしても魅力は満点!!(12枚)画像ギャラリー投稿 失脚の原因はどこにあった!? 三日天下に終わった悲しきクルマたち は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。