軽自動車は疲れやすい!やスポーツカーに乗るとアドレナリンが分泌されて、疲れにくい。など運転するクルマによって「疲れ方」が変わるとこれまで都市伝説のように言われてきた。

そこで、今回は村田製作所の「疲労ストレス計」を使用して軽自動車からミニバン、スポーツカーまで様々なボディタイプのクルマで高速道路を走行し、疲労やストレスがどれくらい変わるのかを計測していた。

果たして、軽自動車は疲れやすいというのは都市伝説なのかそれとも事実なのか。

文、写真/萩原文博、取材協力/村田製作所

【画像ギャラリー】疲労度チェックに使用した5台のクルマを画像で紹介(18枚)画像ギャラリー運転していて感じる疲れは脳の疲れによるもの

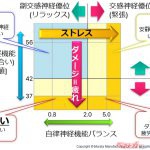

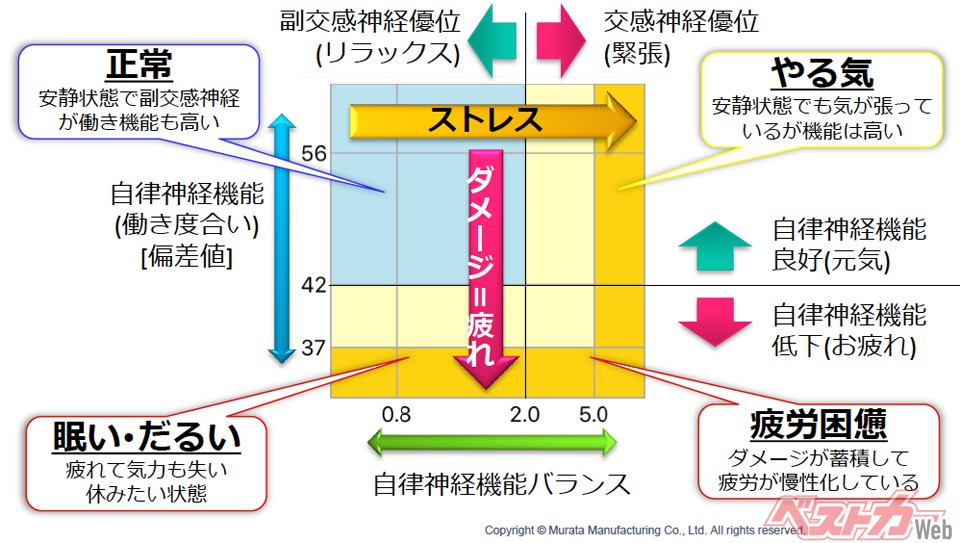

今回、計測に使用したのは村田製作所が販売している「疲労ストレス計 MF100」。この計測器は、電気的と光学的の2つの方法を使用したハイブリッドで、心拍と脈拍の揺らぎを測るというもの。

この揺らぎから自律神経の働きを解析することで、その人の疲れ具合を数値化するというものだ。人間すべての行動を司っているのは脳だが、1時間の有酸素運動程度では筋肉にダメージはないのに、疲れを感じる。それは脳が疲れているから。

この脳と繋がっているのが自律神経で、自律神経の働きとバランスを見ることで、その人が現在どのようなコンディションなのかを可視化することできるのが「疲労ストレス計 MF100」なのだ。

今回のテスト車両は軽自動車がスズキアルト、スポーツカーはスバルBRZのAT車、ミニバンは日産セレナ、SUVはマツダCX-5。そしてセダンはアウディA4の5台。それぞれの車種を簡単に紹介しておく。

軽自動車の代表はスズキアルト

現行型アルトは2021年に登場。「気軽に乗れる、スゴく使える、安心・安全な軽セダン」をコンセプトに開発された。デザインでは運転席前のAピラーを立てて、ルーフラインを真っ直ぐ伸ばし、リアハッチの傾斜も緩めたことで、室内の頭上空間に余裕が生まれた。さらにガラス面積が拡大し、優れた視界を確保。これにより運転しやすさを実現している。

搭載しているエンジンは、最高出力49ps、最大トルク58Nmを発生する660cc直列3気筒DOHCエンジン+マイルドハイブリッドシステムと660cc直列3気筒DOHCエンジンの2種類。

全モデルに衝突被害軽減ブレーキをはじめとした運転支援システムを標準装備し、安全装備が向上している。

スポーツカーの代表はスバルBRZ

スポーツカーは、2021年7月に登場したスバルBRZの6速AT車。搭載するエンジン排気量が2.4Lとなった水平対向4気筒自然吸気に合わせた、シャシーもスバルグローバルプラットフォームの開発から得たノウハウを取り入れ、さらにインナーフレーム構造や構造用接着剤などの採用によりボディを再構築。

ボディ剛性を向上させ、エンジン出力や安全性の向上に伴う重量増を抑制すると同時に、前後左右重量の適正化やさらなる低重心化を実現し、運動性能を向上させている。

また、6速AT車には運転支援機能の「アイサイト」を搭載。プリクラッシュブレーキや全車速追従機能付クルーズコントロールが、安心で快適なドライブをサポートしてくれる。

ミニバンの代表は日産セレナ

ミニバンは、2021年11月に販売開始した日産セレナe-POWER XVエアロ。標準モデルのXVをベースに、エアロパーツを装着し3ナンバー化した特別仕様車。エアロパーツ装着に合わせて、外観の一部を変更することで、ワイド感と低重心を強調しながらも、ハイウェイスターほど押し出し感のないクリーンで洗練された存在感のモデル。

専用装備として、外観は専用のフロントバンパー(ハロゲンフォグランプ標準装備)をはじめ、サイドシルプロテクター、リアエアロバンパー、LEDリアコンビネーションを標準装備。また、2LエンジンのSハイブリッド車の2WDは16インチアルミホイール、4WDとe-POWER 2WD車には専用の15インチアルミホイールを装備している。

内装では抗菌加工を施した「XVエアロ」限定のシートを採用するとともに、内装色はシックなブラックで統一し、スポーティ感を演出している。

SUVは大幅改良したマツダCX-5

SUVは2021年11月に大幅改良が加えられたマツダCX-5。外観デザインに加えて、アウトドアテイストを強調した新グレード「フィールドジャーニー」などの設定している。

さらに、車両構造技術「スカイアクティブ・ビークル・アーキクチャー」の考え方を取り入れ、長時間運転しても疲労感の少ない運動性能を目指し、走行性能や快適性を向上させている。

今回試乗したのは、2.2L直列4気筒ディーゼルターボエンジンを搭載したXDエクスクルーシブモードの2WD車。

セダンはアウディA4で計測

セダンは2021年1月にクリーンディーゼルを追加したアウディA4。2020年1O月のマイナーチェンジでは、外観を大幅に変更。ドアパネルに至るまで改良を加え、全モデルでブリスターフェンダーを備え全幅を5mm拡大するなど、フルモデルチェンジに匹敵する変更を実施。

インテリアでは最新のインフォテインメントシステムMIB3を初採用、センタースクリーンはタッチパネル式となり操作性の向上を図るとともに、よりシンプルでクリーンなコックピットデザインとなった。

試乗した35TDIアドバンスには、最高出力163ps、最大トルク380Nmを発生する2L直列4気筒ディーゼルターボ+7速Sトロニックというパワートレインを搭載。

さらにベルト駆動式オルタネータースターター(BAS)とリチウムイオンバッテリーを搭載する12V MHEV(マイルドハイブリッド)システムを備えており、エネルギー回生機能を高め、コースティング(惰性走行)時にエンジンを完全に停止するなどして、WLTCモードで17.1km/Lと優れた燃費性能を実現している。

ボディタイプで結果はハッキリわかれた!

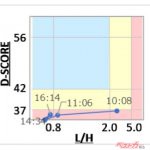

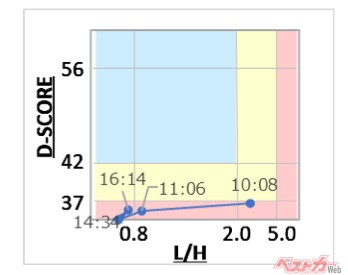

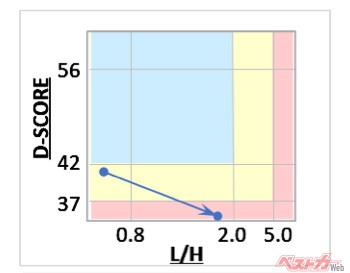

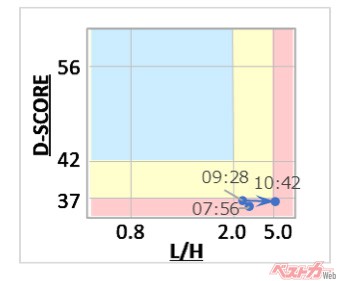

疲労ストレス計の結果を見ると、軽自動車アルトが大きく左下に動いている。もともと疲れている状態からの計測なので、わかりにくいが、偏差値が33から9まで下がっており、疲れていることは可視化できた。やはり軽自動車はたとえ、1時間でも高速道路を走行すると疲れやすいというのが出ている。

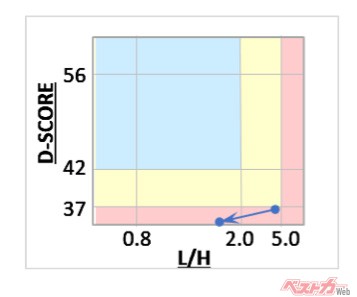

BRZは運転前後でアルトとは逆の右方向に動いている。これは交感神経が活発になっているということで、やはり運転が楽しいスポーツカーに乗るとワクワクすると言うことを表していると思われる。

ミニバンのセレナも運転前から運転後は左に移動しているが、軽自動車に比べるとその幅は小さめ。今回の結果からは、セレナより軽自動車のほうがより眠い・だるい方向へ移動したと見てとれる。

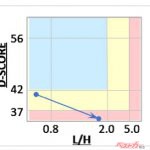

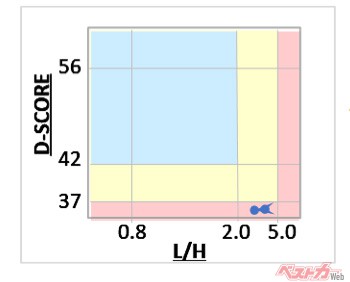

SUVのCX-5は交換神経優位の情やいからほとんど動きがない。これはシートによるリラックス効果などにより、ドライバーが運転することが楽しいと感じているワクワク感が勝っているからだと思われる。

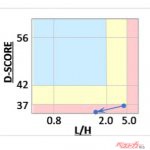

最後のアウディA4。これもCX-5同様に高速道路を運転する前後でほとんど動きがない。筆者が思うに運転が楽しいということよりも、低重心による高い走行安定性といったクルマの出来映えが良いのでラクチンという感覚が影響したのだろう。

結論からすると、やはり軽自動車は疲れやすく、スポーツカーはテンションが上がりやすい。そして運転が楽しいクルマや楽なクルマはほとんど疲れないということになっている。ボディタイプによる疲労の差はあるのだとこの検証からわかった。

【画像ギャラリー】疲労度チェックに使用した5台のクルマを画像で紹介(18枚)画像ギャラリー投稿 疲れていてもスポーツカーに乗ると元気になるというのは本当なの? は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。