新型コロナ流行に端を発する半導体不足などもあって苦戦が続く自動車メーカー。マツダもまた例外ではなく、過去にも危機的状況になってしまったことは何度かあった。しかし、繰り返される危機からそのたびに立ち上がり、より強いマツダとなって復活してきた。そんなマツダの“復活力”にはどんな秘密があるのか? この記事では、マツダを襲った危機とその解決方法を振り返ることで同社の復活力を考えていきたい。

文/長谷川 敦、写真/マツダ

【画像ギャラリー】マツダの強さの秘密を探る!(17枚)画像ギャラリーロータリーエンジン実用化に成功した孤高のメーカー

1920年に広島県のコルク工場としてスタートした東洋工業が、機械工業に進出して自社初の三輪トラック「マツダ号」を完成させたのが1931年。車名は当時の社長・松田重次郎にちなんでいる。そして1960年には乗用車を開発し、総合自動車メーカーへの一歩を踏み出した。

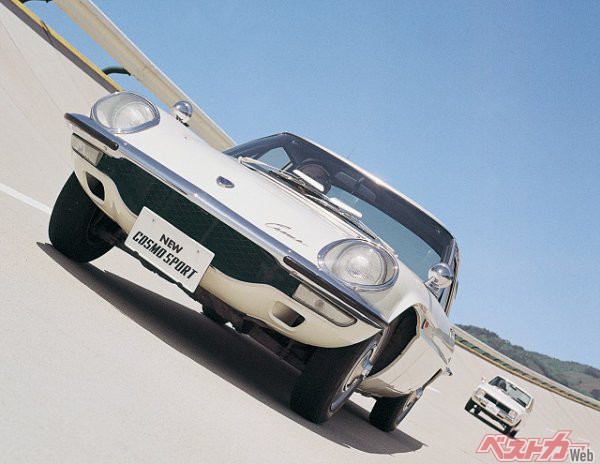

1967年には世界で初めての量産型ロータリーエンジン搭載車コスモスポーツを世に送り出した。夢のエンジンと言われながらも、実用化には多くの困難が伴ったロータリーエンジンの開発。それをいち早く成功させたマツダの技術力がこの時に証明された。

以降は数多くのロータリーエンジン搭載車をラインナップしつつ、レシプロエンジン車や軽自動車、商用車の開発・販売を行うなど、他の国内メーカーとはひと味違う存在として、東洋工業は独自の地位を築いていった。

1984年には、社名をそれまでの東洋工業からマツダに改めたが、この名は前出の松田重次郎とゾロアスター教の最高神・マズダー(Mazda)に由来している。英文字での社名表記がMatsudaではなくMazdaなのはそれが理由。

多チャンネル化失敗とバブル崩壊で最大のピンチに

1989年、マツダが選択した大胆な販売戦略が「多チャンネル化」だ。チャンネルとは販売店(ディーラー)のことで、マツダは「マツダ」「アンフィニ」「ユーノス」「オートザム」「オートラマ」の5チャンネルを展開し、自社の販売力強化を狙った。

ユーノス店からは現在まで続くヒットモデルのロードスターが生まれ、人気ロータリースポーツのRX-7はアンフィニRX-7になるなど、多チャンネル戦略はうまくいくかに思われた。しかし、ここで思わぬ災難に見舞われてしまう。それが1990年代初頭のバブル崩壊だ。

1980年代後期から90年代初期にかけて、日本は異例の好景気の中にあった。だが、この好景気は言わばまやかしで、やがて泡(バブル)のように弾けてしまった。好景気にのって販売台数を増やしていた自動車メーカーもいきなり苦境に立たされだが、マツダの受けたダメージは大きく、経営困難な状況に陥った。

好景気ではメリットもある多チャンネル戦略だが、ブランドのイメージが分散してしまうなどのデメリットもあり、各チャンネルで顧客を奪い合うといったケースも見られた。そして襲ってきたのがバブル崩壊。

この危機を乗り切るため、マツダはオートラマ店で正規代理店となっていたフォードに株式を譲渡し、その傘下に入ることになった。

救世主となったデミオとアテンザ

フォードグループの一員となったマツダが、経営再建の切り札として発売した新車がデミオとアテンザだった。

1996年に販売が開始された初代デミオは、コンパクトカーサイズでありながらワゴンスタイルを採用することで、室内空間と荷室を確保し、使い勝手のよさに“全振り”した、ある種の潔さを感じさせるクルマとして登場。徹底的な実用性重視のコンセプトがバブル崩壊で緊縮傾向にあった世相にマッチして、市場にも受け入れられた。

初代デミオのヒットもあって、1997年9月の中間決算では久々に営業利益が黒字となった。これでマツダはどうにか経営危機から脱出することに成功した。このため初代デミオは「マツダの救世主」や「マツダのカンフル剤」などと呼ばれた。

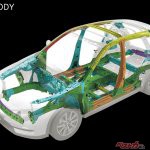

こうした勢いに乗って2002年に登場したのがアテンザだ。自社だけでなく、フォードグループ内でのミドルクラスFF開発の中心となったマツダは、投資削減という厳しい状況にありつつも、それまで培った技術力を生かし、「ボルト以外はすべて一新」の思想で新世代モデルのアテンザを完成させた。

現在にも続く「Zoom-Zoom」のフレーズが宣伝コピーに初採用されたアテンザもまた、好調なセールスを記録してマツダ復活を印象づけるとともに、新生マツダのけん引役となった。

リーマンショックとフォードからの離脱でまたしても危機に

日本では「リーマンショック」と言われる世界的な金融危機が起こったのは2008年。アメリカの住宅ローン問題に端を発するこの危機は自動車業界にも深刻な影響を及ぼした。マツダの親会社となっていたフォードも経営が悪化したため、保有するマツダの一部株式を売却。この後もフォードは段階的にマツダ株を手放し、両社の資本提携は2015年に完全に解消されている。

もちろんマツダにとってもリーマンショックは大きな逆風になった。加えて2011年の東日本大震災などの影響もあり、マツダの決算は2009~2012年まで4年連続赤字に転じてしまい、またしても存続の危機に立たされた。

スカイアクティブで成し遂げた奇跡のV字回復

経営危機に直面しながら、さまざまな方法で資金を調達したマツダは、2010年に新世代技術の「SKYACTIV(スカイアクティブ)・テクノロジー」を発表した。エンジン・トランスミッション・プラットフォームを包括する次世代技術のスカイアクティブは、それまでになかった観点からクルマ全体を開発するもので、この思想に沿ったエンジンやプラットフォームなどにその名が与えられている。

まずは2011年にSKYACTIV-Gエンジンを搭載したデミオ(3代目)をリリースし、2015年にはスカイアクティブ・テクノロジーを全面的にとり入れたCX-5が登場。このCX-5は、日本国内はもとより世界的なヒット車となり、2015年までに世界累計生産台数100万台を記録している。

スカイアクティブは、実際にクルマの性能を高めるだけでなく、復活にかけるマツダの象徴としても活用され、ブランドイメージの向上に多大なる貢献を果たした。こうしたマツダの攻めの姿勢はほかのモデルでも生かされ、2013年になると業績も一気に回復。2018年まで5年連続で販売台数の更新を達成している。

危機に遭うたび復活するマツダの未来は?

マツダがトヨタとの業務提携に基本合意したのが2015年。そして2017年には業務資本提携を正式に発表した。これ以降はトヨタとEV(電気自動車)やコネクテッド技術の合同開発が進められていて、両社の持つ技術を生かした新たな展開には自動車業界以外からの注目も集まっている。この提携がマツダに有益なのは言うまでもない。

マツダが複数回の会社存続の危機を乗り越えてきた要因は、自社の技術力を信じて実直なクルマ作りを貫いたことにある。この先マツダにどんな未来が待ち受けているのかは神のみぞ知るところだが、たとえまた苦境に陥っても、鮮やかな復活劇を見せてくれるはずだ。

【画像ギャラリー】マツダの強さの秘密を探る!(17枚)画像ギャラリー投稿 何度も蘇る姿はまるで不死鳥? マツダの復活力の秘密を探る! は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。