Ryzen 6000 APUに搭載されたAMD RDNA 2「Radeon 680M」統合GPUは、ミニ・パワーハウスであり、あらゆるiGPUの中で最速の性能を備えています。

私たちはすでに最初のテストを行い、印象的なゲーム性能を示しましたが、TechEpiphanyの友人は、さまざまな最新ゲームにおけるこのチップの詳細な性能数値を公開しています。

AMD RDNA 2搭載の「Radeon 680M」iGPUが再び輝きを取り戻し、最新のAAAゲームにおいて1080pで40~60 FPSという驚異的なパフォーマンスを実現

TechEpiphanyは最近、AMD APU Gamingという名前で新しいYouTubeチャンネルを立ち上げました。

すべてのゲームテストは、AMD Ryzen 7 6800H APUとRadeon 680M iGPUを搭載し、GeForce RTX 3050 GPUも搭載したASUS TUF Gaming F17(2022)ノートブックで実施されています。

これがTUFのバリエーションであることを考えると、よりTDPの高い最適化されたバリエーションで、よりプレミアムなモデルでさらなる高性能が期待できるだろう。

とはいえ、Radeon 680M iGPUは、小さな統合型GPUであることを考えると、かなりの性能を備えていることになる。

AMD Radeon 600M 「RDNA 2」統合型GPUのスペックを振り返る

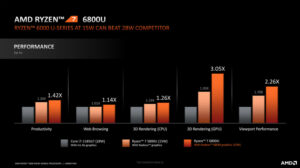

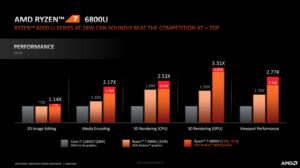

AMD Radeon 600Mシリーズの統合GPUは、Ryzen 6000 APUに採用されているもので、最大12個のCompute Unitsで768コア、GPU周波数は最大2.4GHzを実現しています。

Radeon 600M GPUは、初期のVega iGPUよりも50%大規模なコンピュートエンジンを搭載し、50%高い帯域幅、2倍のL2キャッシュ、2倍のレンダーバックエンド(RB+)を搭載しています。

Radeon 600Mは2つのSKUに分かれており、Ryzen 9およびRyzen 7チップに搭載されるRadeon 680Mは、12 CUおよび2.4 GHz構成(4 RB+)を満載し、Radeon 660Mは、最大6 CU、1.9 GHzクロックおよび2 Render backendsを搭載してRyzen 5 APUに搭載されています。

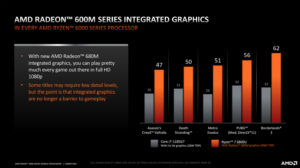

数字に関して言えば、AMDは、Radeon 600Mシリーズが1080pでほとんどすべてのゲームを40FPSを超える滑らかなフレームレートでプレイでき、一部のタイトルでは60FPSを超えることさえあることを認めています。

※ 画像をクリックすると別Window・タブで拡大します。

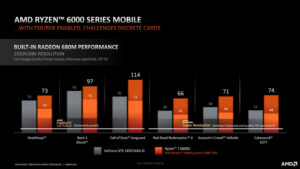

その性能は、ディスクリートソリューションとして提供されるNVIDIAのGeForce MX450(25W)GPUよりもはるかに速く、FSRを有効にするとGeForce GTX 1650M Max-Qソリューションを上回ることさえできると言われています。

DLSSはRTXソリューションでのみサポートされているため、FSRは明らかにAMDのRDNA 2コアアーキテクチャに大きなアドバンテージを与えています。

Radeon iGPUの680M構成は、最大3.4 TFLOPsの単精度性能を揺り動かします。これは、XboxシリーズSコンソールの4TFLOPsの性能にわずか15%及ばないだけです。

Over 3TF in a mobile Apu#AMD #AMDRyzen #Radeon pic.twitter.com/p45T80OPnM

— TechEpiphany (@TechEpiphany) March 3, 2022

AMD Radeon 600M 「RDNA 2」統合GPUゲーミングベンチマーク

AMD APU Gamingチャンネルでは、Radeon 680M ‘RDNA 2’ iGPUについて、これまでに少なくとも5つのゲーミングテストを掲載しています。

まず、「ゴッド・オブ・ウォー」ですが、テストしたさまざまな1080p FSRモードでは、平均で約40 FPSを記録しています。

また、「サイバーパンク2077」を新たに実行し、同タイトルでiGPUがほぼGTX 1060の性能を発揮していることは既にお話ししたとおりです。

性能比較はしていないが、1080p(FidelityFX UQ)で低設定と中設定を組み合わせて使用した場合、35~45FPSのフレームレートが達成されたことが確認できる。

このフレームレートでタイトルが動作するだけでもすごいことで、このチップはタイトル内のいくつかのレイトレーシング機能を処理することもできる。

AMDのAPUで最新のMicrosoft Flight Simulatorを動かすことが可能だと思ったことはありませんか?Radeon 680M iGPUを搭載したRyzen 6000では、RDNA 2アーキテクチャのおかげで、それが完全に可能になりました。今回も、1080pの解像度でDX11 APIを使用し、低~中程度の設定を組み合わせています。

フライト中、この小さな iGPU は 30 FPS 以上を維持することができました。

次にリストアップされたForza Horizon 5は、テストしたAAAタイトルの中で最も最適化されたゲームタイトルの1つです。

iGPUは、1080pで60FPSという揺るぎない性能を発揮し、4K解像度では25~30FPSも達成したのですから。

最後に、『ウィッチャー3』など、今でもグラフィックに定評のある古いゲームを動かしたいユーザーには、1080pで適切な設定をすれば平均50FPSが期待できます。

これらのことから、数年後には間違いなく、エントリーレベル、さらにはメインストリームのディスクリートGPUと同等のパフォーマンスを提供するiGPUが登場することが予想されます。

dGPUはより高いパフォーマンスを提供し続けますが、現在ハイエンドや一部のメインストリーム向けオプションで見られるように、より多くの電力を必要とするようになるのです。

したがって、高価で消費電力の大きいチップに投資したくない格安ゲーマーは、ラップトップやデスクトップのニーズに合わせて統合ソリューションを使用することで、その日のうちに解決することができるのです。

解説:

内蔵GPUが単体GPUを駆逐する世界

AMDのRembrandtに搭載される内蔵GPU、Radeon 680Mの各ゲームのFPS結果が動画にて出回っています。

性能は素晴らしいの一言です。

以前以下の記事でRadeon 680Mの性能を表に纏めました。

参考:AMD Ryzen 7000「Raphael」CPUは、1.1GHzクロックのRDNA 2コンピュートユニットを4基搭載する可能性があります

| 名称 | Raphael | Rembrandt | Valve SteamDeck APU |

| 搭載CPU | Ryzen7000 | Ryzen6000 | カスタム |

| GPU アーキテクチャー |

RDNA2 | RDNA2 | RDNA2 |

| 演算 ユニット数 |

4CU | 12CU | 8CU |

| SP数 | 256SP | 768SP | 512SP |

| 最大クロック | 1.1GHz | 2.4GHz | 1.6GHz |

| FP32演算性能 | 0.5TFLOPs | →3.4TFLOPs |

1.6TFLOPs |

Radeon 680MのFP32演算性能は3.4TFLOPsとのことで、表を直しました。

殆どのゲームで平均40FPS程度は出ているうえに、かなり重たいゲームであるMicrosoft Flight Simulator 2020も30FPS程度で動作しており、概ね快適にプレイできる水準を上回っていると言えると思います。

「持って歩ける」と言うのは性能とは違う「パワー」の一つ。

ゲームを快適にプレイできる環境を持って歩けるというのは、演算性能やゲーム性能とは違った「パワー」の一つであり、外出しても、ある程度快適にゲームが出来るという事実には一定の価値があります。

その人のライフスタイルにもよりますが、自宅にいなくとも快適なゲームがプレイできることに魅力を感じる方も多いと思います。

Radeon 680Mは今までdGPUを基盤に直付けして、高速なGDDR6メモリを搭載しなければ得られなかった(非常に高価で)快適なゲーム環境を汎用メモリであるDDR5と内蔵GPUだけで実現できる夢のような世界にゲーマーを招待してくれます。

今後は、安価で、「内蔵GPUを搭載したノートPC」と自作PCの2台持ちをされる方が増えるかもしれません。

AMDの内蔵GPU、Vegaの仕様を見ると、FP32の演算性能は2TFLOPS程度で頭打ちにして、クロックが上がった分はSP数を減らしたりして性能を調整しています。

Ryzen3000G=Picasoの内蔵GPUはVega11(704SP)でしたが、Ryzen4000G=Renoirの内蔵GPUはVega8(512SP)です。

アーキテクチャーは同じですが、製造プロセスが進歩したことにより、より高いクロックで動作させられるようになり、その分SP数を削って性能を維持しました。

※ 実際はDDR4メモリの速度も上がっていますので、性能は向上しています。

Radeon 680Mもそのようになる可能性は非常に高いです。

例えば、性能(SP数)は落とさずに消費電力を落としたり(クロックを上げない)、クロックが上がった分SP数を削ったりなどです。

そうなると将来的には15Wやそれ以下の薄型ノートにもこの性能がそっくり搭載できることになり、内臓GPUの未来は無限に広がっていると言ってもよいでしょう。

外付けの単体GPUはひたすら高性能を目指していますが、その陰にはこのように世代を経るにつれて高性能化する内蔵GPUの姿があるということです。

人間の目は45FPSあたりから60FPSとの違いが判らなくなっていくと言われていますが、その壁をついに内蔵GPUが突破しつつあるということです。

最近のゲームが非常に重たいプリレンダのみで使われてきたレイトレーシングを実装し始めているのは、4Kでも100FPSを突破するようになり、使いどころのなくなった演算性能をクオリティによっては使いきれないほどの処理を要するレイトレーシングにつぎ込むしか、使い道が無くなってきたからと言ってもよいのではないかと思います。

それを補助するのがDLSSだったわけですが、AMDから「似て非なるもの」であるFSRが商用フリーでオープンソースにされ、内臓GPUの世界にも普及し始めています。

nVidiaの思惑とは違った形で、GPUの性能が底上げされてしまったということになります。

これは、単体GPUの価値を高めたいnVidiaとしては非常に痛い一手だったのではないかと思います。

ただし、我々ユーザーにとっては旧製品や内臓GPUを持っている人にも恩恵のある非常に素晴らしいことだと思います。

デスクトップのRyzen6000Gが出るのかどうかわかりませんが、出なかったとしてもZen4+RDNA2になると言われているRyzen7000Gの世代ではFullHDのゲームには単体GPUが必要ない程度にはなっているでしょう。

デスクトップの世界ではAPUは後に回される可能性が高いですから、我々がこの性能を自作PCで体感するにはあと1-2年かかるかもしれません。

Ryzen 5000シリーズ

Ryzen 5000GシリーズAPU(GPU内蔵・並行輸入品)

Ryzen PRO 4000Gシリーズ(GPU付きZen2コアAPU・並行輸入品)

旧シリーズの安価なモデル

Ryzen 5

Ryzen3

Copyright © 2022 自作ユーザーが解説するゲーミングPCガイド All Rights Reserved.