1989年のZ32型フェアレディ 300ZXを始めとして、自信に満ち溢れていた日本自動車産業は新しいメカニズムを採用し、多くのメーカーから魅力的なフラッグシップスポーツが誕生した。

しかし日本経済の落ち込みとユーザーの嗜好が変わったことでフラッグシップスポーツの開発が一気に滞った。1990年代に世界の頂点を快走していたように、もう一度花を咲かせるため、日本が誇った「フラッグシップスポーツ」を今一度確認しよう。

文/片岡英明 写真/日産、ホンダ、マツダ、スバル、三菱

【画像ギャラリー】世界のトップに君臨した日本のフラッグシップスポーツたちをギャラリーでチェック(16枚)画像ギャラリー■名車「R32型GT-R」「NSX」登場

昭和から平成に変わった時期、ニッポンはバブルの真っ只中にあり、自動車業界は元気いっぱいだった。もはや欧米へのコンプレックスはなく、自信に満ちあふれている。

だからニューモデルに新しいメカニズムを積極的に採用し、パワー競争にも参戦した。そして多くの自動車メーカーから、魅力的なフラッグシップスポーツが次々に誕生したのだ。

引き金を引いたのは、1989年夏に発売されたZ32型フェアレディ300ZXである。3LのVG30DETT型V型6気筒DOHCツインターボを搭載し、最初に280psに到達した。

当時の日本車としては最強スペックで、世界的に見ても高性能が際立っている。この直後に、日産は第2の刺客を放った。今も高い人気を誇るR32型スカイラインGT-Rだ。

こちらはRB26DETT型と呼ぶツインターボを搭載した2.6L直列6気筒エンジンによって280psを達成した。しかも後輪駆動ではなく、革新的なフルタイム4WDの新世代スポーツクーペなのである。

その1年後の1990年秋、ホンダはミッドシップ方式のスーパースポーツ、NSXを発売に移した。エンジンは3LのV型6気筒だが、可変バルブタイミング&リフト機構を備えたDOHC・VTECだ。

日産はターボを組み合わせたが、ホンダは自然吸気エンジンで280psレベルに到達している。この当時、海外のスーパースポーツはスパルタンに徹していたが、日本のフラッグシップスポーツは高性能でありながら乗り手にも優しい。

ただし、販売価格は当時としては驚きの800万円だ。バブルの後押しを受け、みんな強気となり、フラッグシップスポーツの販売価格は一気に跳ね上がっている。

■三菱、マツダ、スバルも負けじと革新的な技術を搭載

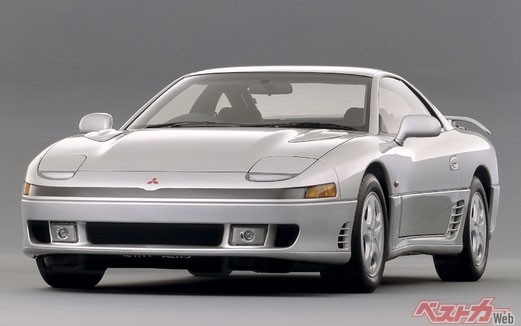

同じ年、三菱もホンダを追うようにGTOを送り出した。北米市場をターゲットにしたスポーツクーペで、GT-Rと同じように6気筒DOHC(こちらはV型)エンジンにツインターボを装着し、三菱自慢の4WD技術と4輪操舵も採用する。

三菱GTOが登場する少し前、運輸省(現・国土交通省)は過熱なパワー競争に釘を刺し、業界団体の日本自動車工業会を介して280psの自主規制を各メーカーに通達した。

だからGTOも3Lのツインターボの最高出力を280psにとどめている。だが、最大トルクを増強することに注力し、42.5kgmの分厚いトルクを実現したのだ。トヨタも70系スープラのターボを280psまで引き上げ、フラッグシップのソアラも戦闘力を高めた。

マツダは1990年に3ローターのロータリーエンジンを積むユーノスコスモを投入する。シーケンシャルツインターボのロータリーはパンチがあるだけでなく滑らかさも群を抜く。

高級なレザーやウッドを多用したインテリアもフラッグシップにふさわしい上質な仕立てだった。しかもマツダはもう1台、走りのスペシャリストを用意している。それがアンフィニ店での発売となった第3世代のRX-7(FD3S)だ。ライバルと違ってデビュー時は280psに届いていなかった。

だが、5kg/psを切るパワーウエイトレシオを利して、チョーの付くくらい気持ちいい、意のままの走りを楽しむことができる。

それほど販売量の多くないスバル(当時は富士重工業)も1991年秋にアルシオーネSVXを発売した。車名の語源である「アルキオネ」は、スバル星団でひときわ輝いている星だから、この4WDスペシャルティカーはスバルのフラッグシップを意味している。

鬼才、ジウジアーロがデザインを手がけ、エンジンは3.3LのEG33型水平対向6気筒DOHCだ。これに電子制御4速ATを組み合わせた。4WDシステムは、電子制御油圧多板クラッチによって前後輪のトルク配分を50対50まで自在にコントロールするVTD式4WDで、路面にかかわらず痛快な走りを見せつけた。

■人気はフラッグシップスポーツからレクリエーショナルビークルへ

これらのフラッグシップスポーツの多くは、北米のマーケットを強く意識して開発され、右ハンドル車より左ハンドル車のほうが販売台数が多かったクルマもある。

が、1990年代の早い時期に、湾岸戦争の勃発や円高などに弄ばれ、バブルは一気にしぼんだ。ニッポンの経済は停滞し、「失われた10年」の幕が開けた。当然、自動車業界も不況に陥り、ガクンと販売を落としている。バブル期の多大な投資が裏目に出て、経営は悪化した。

そこで研究開発費なども削ったから、次期フラッグシップスポーツの開発どころではない。スポーツモデルの開発計画はあったが、そうした新規プロジェクトは続々と凍結していった。

ユーザーの嗜好も変わってきている。それまではカップルや子育てを終わった世代がスポーツクーペを乗り回していた。だが、ファミリーや気心の知れた仲間とアウトドア・レジャーや旅行を楽しみたいと考える人が富裕層にも増えてきた。

こういう人たちはレクリエーショナルビークル(RV)に目を向けるようになる。高級ミニバンのエルグランドやアルファードがもてはやされ、ハリアーのヒットによってプレミアムSUVに乗りたがる人も増えた。

ミニバンやプレミアムSUVは、ファン層が厚いから定期的にモデルチェンジする。だが、性能競争が熾烈で、ファッション性も大事なのに、2000年代初頭のこの頃、フラッグシップスポーツはマイナーチェンジで急場をしのいでいた。

たとえばNSXは10年以上に渡って改良だけで売り続けている状況であり、北米で高性能車の保険料が一気に高くなったこともあって、フェアレディZは北米から一時的に撤退した。これはライバルにとっても衝撃だったはずだ。

ジリ貧になった日本勢の隙を突いて欧州勢が攻勢をかけてきた。が、この頃の日本の自動車メーカーにはそれに太刀打ちできる体力が残っていなかった。

21世紀になり、日産がフェアレディZを復活させ、GT-Rを一新した。ホンダもアメリカ主導で2代目NSXを送り出したが、早くも生産終了がアナウンスされている。環境性能を高めながら高性能な新世代のフラッグシップスポーツを、と期待するが、先行きは不透明だ。

■日本のフラッグシップスポーツを再びトップへ

卓越した先進性や時代を先取りした美しいデザイン、高いクオリティなど、90年代の日本のフラッグシップスポーツは世界の頂点を快走していた。思い出だけに終わらせてしまうのは悔しいじゃないか。

あの時の感動と感激をもう一度、今の時代に花開かせてほしい、と願っているのは筆者だけではないはずだ。

【画像ギャラリー】世界のトップに君臨した日本のフラッグシップスポーツたちをギャラリーでチェック(16枚)画像ギャラリー投稿 日本車が一番輝いていた時代の旗印「フラッグシップスポーツ」とは何だったのか は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。