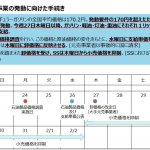

2022年 2月2日に発表された1月31日時点での資源エネルギー庁石油情報センターが全国レギュラーガソリン平均価格は170.9円となり、基準となる170円を超えたため、1月27日から政府による石油元売り会社への1リットルあたり3.4円の補助金の支給が始まった。

しかし、その後も値上がりは続き、2月3日から補助金を3.7円に引き上げられた。

そして、2月9日に発表された2月7日時点での全国レギュラーガソリン平均価格は171.2円と前週から0.3円上がり、5週連続の値上がりとなった。

資源エネルギー庁ではこれを受けて9日、補助金を10日から上限5円に引き上げることを発表した。ガソリン、軽油、灯油、重油それぞれの補助金は 5円で期間は令和4年2月10日~2月16日。

レギュラーガソリンの最高価格は2008年8月の185・1円だったが、今後さらに値上がりが続けば、15円まで上限を上げる案も検討されている。

正直、クルマユーザーにとって、ガソリンが値下がりした実感はない。なぜその効果はすぐに店頭価格に表れないのか? その理由を徹底的に調べてみた。

文/柳川洋

写真/柳川洋、JAF

■国民の税金から支払われたガソリン1リットルあたり3.4円の元売り会社向け補助金、その小売価格引き下げ効果が2.5円しかなかったのはなぜ?

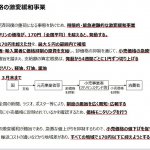

2022年1月24日時点のレギュラーガソリン・全国平均価格が170.2円となり、政策発動の基準170円を超えたため、1月27日から1リットルあたり3.4円の政府補助金がガソリン元売り会社に初めて支払われました。これは昨年11月に政府により閣議決定されたコロナ経済対策に基づくものです。

われわれドライバーには、ガソリンが安くなったという実感はあまり感じられないのですが、実際にガソリン価格は下がったのでしょうか。

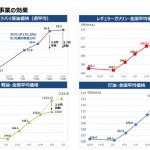

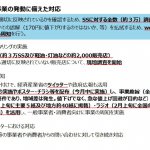

この下の資源エネルギー庁のプレゼンテーションは、1月27日からの補助金支給に効果があったかどうかを検証するために作成されたものです。

このグラフで着目していただきたいのは、左上の紫の線、円建てドバイ原油価格(週平均)つまり石油元売り会社の仕入れ値と、右上の赤の線、レギュラーガソリン・全国平均価格の動き。

1月24日にガソリン価格が170円を超えたことを受けて、初めて補助金が投入されましたが、その翌週には170.9円とさらに値上がり。さらに、1リットルあたり3.4円の補助金が支払われたのにもかかわらず、その価格抑制効果は2.5円だったと書かれています。

詳しく見ていきましょう。

右上と左上のグラフを合わせて見ると、1月24日に170.2円で消費者に販売されたガソリンは、1月10~14日の間に元売り会社が仕入れたもので、その仕入れ価格は59.4円だった、ということが示されています。

つまり、仕入れ価格がガソリン価格に反映されるには10日から2週間の時差があり、10日から2週間前の円建てドバイ原油価格を調べれば、今日のガソリン小売価格がいくらになるかが予想できるということです。

仕入れ価格は1月10~14日の59.4円から翌週1月17~21日には62.6円と、3.2円の値上がり。したがってガソリン価格は翌週1月31日には、1月24日の170.2円から3.2円値上がりして173.4円となることが予想されました(右上のグラフ黒字カッコ部分)。

補助金支給発動の基準は170円なので、1月31日のガソリン価格をそれ以下に抑え込むべく、1リットルあたり3.4円の補助金が初めて投入されました。

しかし、右上のグラフを見てください。1月31日のガソリン小売価格は170.9円。予想の173.4円よりも2.5円しか安くならず、補助金の額を決めるときにターゲットとされた170円よりもまだ0.9円高いままでした。

つまり国民の税金から支払われた1リットルあたり3.4円の補助金の価格引き下げ効果は、2.5円分しかなかったということです。その差の0.9円はどこに行ってしまったのでしょうか。

■ガソリン元売り会社は補助金全額を卸売価格に還元

まず初めに、国内でガソリンシェア約50%、業界一位の石油元売り会社、ENEOSに聞いてみました。

「特約店(ガソリンスタンド)への卸値の決定方法などの契約の詳細は守秘義務もあって公表できないが、昨年11月24日に当社ホームページでも発表している通り、政府から受給する補助金は全額卸売価格に還元している。この方針は石油連盟の杉森会長の直近の会見でも明らかにしたように、ENEOS以外にも全ての元売り会社共通の方針だ。そもそも今回のような激変緩和措置の補助金が出ていても出ていなくても、元売り会社が特約店の小売価格を拘束することはできない」。

ひと言でまとめると、そもそもガソリンの小売価格は元売り会社が決められるものではないうえ、ENEOSだけでなくすべてのガソリン元売り会社は今回の補助金から1円も儲けていない、ということでした。

■責任官庁である資源エネルギー庁にも聞いてみた

そこで次に、この補助金事業のためだけに特設された、資源エネルギー庁に電話して聞いてみました。

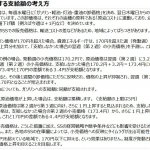

まず初めに強調されたのは、「そもそもこの補助金は、ガソリンの小売価格の急騰を抑えるためのもので、値下げそのものを目的としていない」ということ。値段が上昇する幅を抑えるだけで、下げるものではないということです。

そして補助金投入額と価格抑制効果の差の0.9円はどこに行ったのか、元売りは補助金は全額消費者に還元していると言っていますが、という質問に対しての答えは、次のようなものでした。

「そもそもガソリン価格は個別のガソリンスタンドが自らの経営戦略や競争条件に基づいて決めるもの。

従前から持っていた在庫のせいで補助金の効果がフルに出るのにはタイムラグがある上、ガソリンを輸送するコストの違いなどにより地域差が生じることもある」

それでは、「補助金導入前に仕入れたガソリンの在庫が全てなくなってしまえば、補助金の額と価格抑制効果の幅はかなり近くなるのですか」と改めて聞いてみたところ、

「補助金の額を決定する際に参照している日経新聞電子版による「円建てドバイ原油価格(週平均)」と、元売り会社が卸売価格を決定する時に参照している、輸送のコスト(保険・運賃)を加味した原油CIF価格と呼ばれるものにはズレがあるので必ずしも一致しない」という答えが返ってきました。

それならなぜ補助金の額を決めるときにCIF価格を参照する仕組みにしなかったのですか? と聞いてみましたが「その経緯はわからない」、とのことでした。

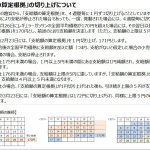

この補助金政策の仕組みを見ると、明らかに全国平均ベースでの1リッターあたりの価格を170円もしくはそれ以下にすることを目標として補助金の額が設定されています(ただし発動から4週間ごとに価格目標は1円ずつ切り上がる仕組み、補助金は今年3月まで)。

したがって、個別のガソリンスタンドでの価格が170円を超えることがあっても仕方ないとはいえ、全国平均価格が170円を超える結果となれば、納税者がガッカリするのも致し方ないと思われます。

いろいろ聞いてみましたが、結局のところは今回何らかの理由で販売過程において補助金の一部が吸収されてしまったため、消費者がはっきりと補助金の効果を感じることが難しかったということのようです。

資源エネルギー庁によるガソリンスタンド経営者の団体に向けた今回の補助金の成果報告の資料では、「支給額の3.4円との(抑制額の)差分については、各SSの在庫等の事情によりコスト上昇分の反映にずれがあったためと考えられる」とされています。

通常は仕入れたガソリンは1週間もあればなくなるそうなので、次回の調査以降補助金の額と小売価格の抑制効果の額の差に注目して見ていきたいと思います。

■ガソリンスタンドを一方的に責めることも難しい

では仮に補助金が100%小売価格の抑制に反映されない状況が続いた場合、ガソリンスタンドの経営者を責めるべきか、というとそれもやや違うかもしれません。

というのも、ガソリンスタンドの数はピークの1994年の6万カ所から昨年3月末時点で2万9000カ所へと半数以下になっていて、その大きな理由は、そもそも利幅が薄く儲かる商売ではないこと、後継者不足、老朽化対策費用の増大となっています。

原油の価格が上がった時、ガソリンスタンドがその全てを小売価格に転嫁するのがなかなか難しい状況であること、そもそも非都市部では地域の交通インフラを支える存在として「儲からないからガソリンスタンド辞める」とはなかなか言い出しにくい状況であることを考えると、今回の補助金すべてを消費者に還元するのは、特に非都市部ではかなり難しいかもしれません。

■単純平均価格を元売りへの補助金で低く抑えようとする政策の問題点

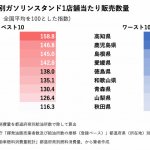

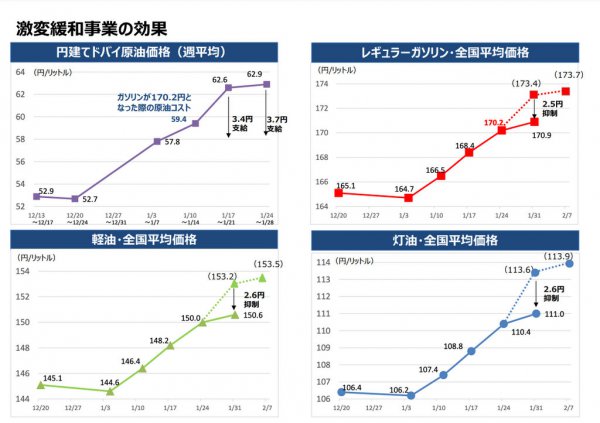

今回の補助金を決定する際に参照されるレギュラーガソリン・全国平均価格の計算方法は、石油情報センターによる全国2000カ所程度のガソリンスタンドに対しての価格調査の単純平均に基づいています。

実際の経済効果を考えるのであれば、それぞれのガソリンスタンドの小売価格だけではなく販売数量も考慮に入れるべきなのですが、そうはなっていません。単純化した例で言うと、1リットル160円で大量のガソリンを売るスタンドと、1リットル180円でわずかしか売らないスタンドが同等にカウントされ、単純平均が170円と算出されています。

また単一の都道府県での調査対象は最低30となっています。全国で最も給油所数が少ない鳥取県は213しかガソリンスタンドがなく、そのうちの少なくとも30が調査対象となっています。

鳥取県の2020年度のガソリン消費量は約25.2万klと、日本の総消費量の0.6%以下ですが、ガソリン価格調査約2000サンプルのうち30以上、すなわち1.5%以上含まれます。

つまり一般にガソリン価格が高く、販売量の少ない非都市部の価格によって平均値が歪められている可能性が高いように思われます。

そもそも消費者の負担を低減することを目的とするなら、単純平均価格ではなく販売量で加重平均した価格の急上昇を防ぐことを目標にすべきです。

また元売り会社に対する補助金により単純平均価格を誘導することは、平均値の歪みがあるので難しいということも言えるかと思われます。 この歪みの存在も、補助金の効果が我々に感じられにくい原因の一つだと考えられます。

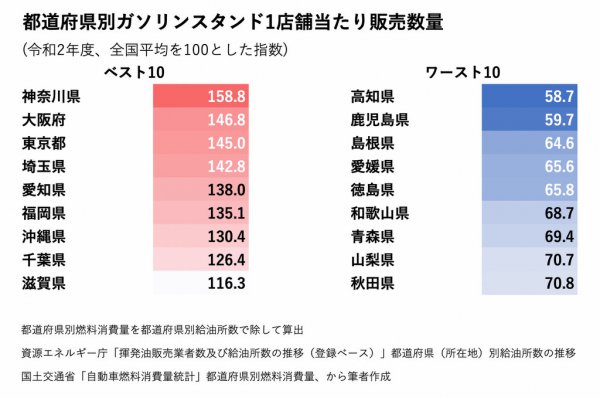

■本来ならガソリン価格高騰への対策は「当分の間税率の廃止」、ガソリン税額に対してさらに消費税が課税されている二重課税の撤廃であるべき

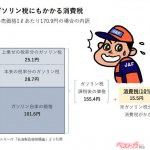

今回のガソリン価格高騰を受けて、JAFが声明を発表し、ガソリン税等に上乗せされ続けている「当分の間税率」を廃止すべき、ガソリン税に消費税が課税されている「Tax on Tax」という不可解な仕組みを解消すべき、と主張しています。

今こそ、ガソリン価格を抑えるために「当分の間税率の廃止」および「Tax on Taxの解消」を!

最近よく言われる「トリガー条項」は、ガソリン価格が3カ月連続で1リットル当たり160円を超えた場合に、本来の税率に上乗せされたガソリン税25.1円が差し引かれ、130円を下回れば25.1円が再び上乗せされる、というものですが、2011年の東日本大震災による復興財源を確保するため、「別に法律で定める日までの間」、その適用が停止されています。

トリガー条項に関する議論は、1974年から「当分の間」の「暫定措置」であったはずの25.1円の税金上乗せが存在することが前提となっています。JAFは、50年近く経った今でも明確な理由なく続いている「当面の間税率」そのものを撤廃すべきと主張しています。

またJAFは、上乗せされて1リットルあたり53.8円のガソリン税に、さらに10%の消費税が課税されている二重課税の問題も改めて指摘しています。これがなくなれば5.38円のガソリン価格下落につながります。今回の補助金の上限は5円と決まっていますので、二重課税がなくなった方がガソリン価格抑制の効果は高いと言えます。

今回のガソリン価格の高騰と、それに対する一時的な間に合わせの策としてのガソリン元売り会社への補助金の支給政策で、改めて自動車にかかる税金の高さと税制のいびつさが明らかになりました。

100年に一度の自動車産業の変革期、と言われるなかで、自動車関連税制は高度成長期から基本的な枠組みが変わらないままです。

エコカー減税が終了する2023年度には自動車にかかる税制が抜本的に見直されることとなっていますが、現状の政策を見ると、残念ながら抜本的な変化が起きることに大きな期待はできないのかもしれません。

【画像ギャラリー】これでホントにガソリンは安くなるの!? 現行補助金制度の図解を見てみんなで考えよう!!(23枚)画像ギャラリー投稿 政府が石油元売り会社に補助金支給を始めたのに なぜガソリン店頭価格の上昇は続くのか? は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。