スバルUSAから突如として発表された「次期型WRX STIの当面発表なし」との公式アナウンス。この内容にガックリと肩を落としているスバリストたちも多いと思うが、なぜスバルはそう決断したのだろうか。

その理由について探るとともに、すでに発売された過去の歴代WRX STIをベースとしたコンプリートカーたちのなかで「エモーショナルなモデル」について、自動車研究家の山本シンヤ氏が3台選んだ。

文/山本シンヤ、写真/スバル、STI、ベストカー編集部

【画像ギャラリー】歴代STIコンプリートカーのなかでエモーショナルな3台とWRX STIシリーズの変遷を追う!!(31枚)画像ギャラリー

■年々厳しさを増す燃費規制が次期型WRX STI開発のネックに!

スバルにとって北米は重要な市場だが、現地のリテーラー宛てに送られた「次期WRX STIはラインナップしない」というリリースは、世界中を駆け巡り、多くのスバルファンはガッカリしているだろう。

現在、自動車業界は「100年に1度の変革期」と言われているが、その大きな課題のひとつが「電動化」である。電動化に向かう理由は、年々厳しさを増している「燃費規制」が要因だ。これは1車種の燃費で環境負荷を判断するのではなく、メーカーの全車種の各販売台数に応じて全体の平均燃費を算出して評価される。

これがネットでもよく聞かれる「CAFÉ規制(企業別平均燃費規制)だが、次期型WRX STIが販売されない最大の理由こそがコレなのだ。

■実はWRXは北米市場では堅実に売れ続けている!?

スバル車といえば水平対向エンジンだが、この30年で「EJ」→「FA/FB」→「CB」へと進化を遂げている。燃費は年々改善されていったとはいえ、ライバルの同クラスのエンジンと比べると「ウーン」と言わざるを得ないのも事実だ。

スバルファンのなかには「スバル乗りは燃費を気にしない」と言う人もいるが、個人はいいかもしれないが、CAFÉ規制はそれを許してくれない。

「WRX STIはそれほど売れていないから影響しないでしょ?」と思っている人もいるかもしれないが、これも間違いだ。日本仕様は先代型が2019年12月23日で受注を終了しているが、メインマーケットである北米(EJ25ターボ搭載車)は販売が継続されていて2021年に2万7141台を販売している(WRX STIとWRX「日本名:WRX S4」との合算)。

ちなみにほかのモデルが前年割れしているなか、なんと28.29%増だ。スバルの2021年の世界生産台数は74万4784台だったので、WRXシリーズの比率は全体の3.6%ということになる。

参考までに、トヨタの2021年の世界生産台数は961万5157台、同じ位置づけとなるGRヤリスの生産台数は約3万台なので、その比率は0.31%。スバルにおけるWRX の影響力の大きさがわかっていただけるだろう。

CAFÉ規制のことだけを考えると、燃費が決していいとは言えないWRX、そしてBRZは販売しづらい。ただ、どちらのモデルも昨年新型が登場している。こんな時代にスバルのスポーツモデルをシッカリ継承してくれていることに、むしろ感謝しなければいけない。

■WRXというモデルが誕生した経緯

「ならばWRX STIも何とか!!」と思う気持ちもわからなくないが、ここでもうひとつの理由がある。それは「WRX STIはなぜ生まれたのか?」だ。

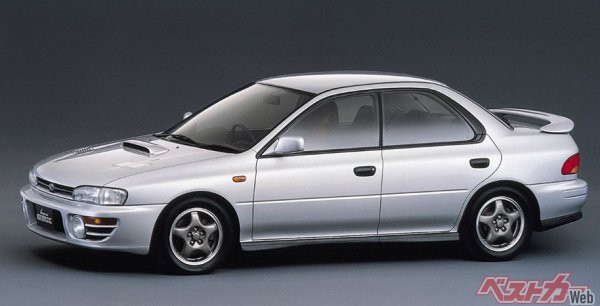

初代(インプレッサ)WRXは1992年に登場したが、このモデルをベースにスバルテクニカインターナショナル(STI)が手を加えたモデルが「WRX STiバージョン」(1994年)だ。その後、競技ベースとなるWRX タイプRAをベースにした「WRX タイプRA STiバージョン」も登場。あまりの人気の高さに生産が追いつかず、いったん生産を終了。

ちなみに、このモデルまではスバルで生産したベースモデルをスバルテクニカインターナショナルで改造する「メーカー系コンプリートカー」という扱いだった。

あまりの反響の高さから「スバルの生産ラインで作れないか?」ということで企画されたのが「WRX STiバージョンII」だ。

■先代まで続いたWRX STIとしてのレゾンデートル(存在意義)

実はここからWRX STIの運命が変わった。そう、メーカー系コンプリートカーからWRXシリーズのフラッグシップ、つまりカタログモデルになった。この流れは世代交代後も継承された。

その後、スバルテクニカインターナショナルからはWRX STIをベースにしたコンプリートカーが生まれた。パワートレーン系を含む車両全体に手を加えた「Sシリーズ」とフットワーク系が中心の「tS」だが、「WRX STIをSTIがチューニング」と、なんともおかしな状況になってしまったのも事実だ。

実はそんな状況を変えるべく、4代目先代型の企画段階から「高性能モデルに『WRX STI』の名を付けるか? 否か?」という議論が繰り返されていたと聞く。まぁ、結果としてその心配はなくなってしまったが……。

さらに言うと、「そもそもWRXはなぜ生まれたのか?」という話になる。初代(インプレッサ)WRXは当時グループA規定だったWRCのベース車両として開発されたモデルだ。

その後、WRCはWRカー規定に代わるが、WRX の立ち位置は2~3代目に継承。特に3代目は運動性能に有利な5ドアHBボディの採用など、より徹底していた。しかし、スバルは2008年にWRCから撤退する。

■WRCからニュルにレース活動を変更し、ロードカーとしての性格が強まる

実はこの頃からWRXはロードカーとしての道を歩み始める。例えば、3代目に追加されたATモデルの「WRX STI Aライン」は、4代目の「WRX S4」へと受け継がれた。

2022年、WRXは生誕30周年を迎えるが、それに合わせて開発陣は「次の世代にWRXはどうあるべきか」と思案。その答えが5代目というわけだ。つまり、「モータースポーツのベース車両」から「新時代のスポーツセダン」への刷新だった。

このような理由から、5代目の現行型WRXにSTIはラインナップされない。ただ、まだ望みがないわけではない。それはスバルテクニカインターナショナルが企画・開発を行なうコンプリートカーだ。

現行WRX S4にはスバルとスバルテクニカルインターナショナルが共同開発した「STIスポーツR」がラインナップされているが、スバルファンが期待しているのは「Sシリーズ」に相当するモデルだろう。

■山本シンヤが選ぶエモいSTIコンプリートカー3台

そんなモデルの登場を筆者も期待しているが、今回編集部からのお題は、「過去に販売されたWRX STIをベースにしたコンプリーカーのなかで「エモーショナル」なモデルを3台選んで欲しい」とのことだ。

■S204(2005年)

スバルテクニカインターナショナルは、古くから「M/アルピナのような存在になりたい」と語っていたが、それが最も具体化されたのが2004年に登場した「S203」である。WRX STIの性能をさらに引き上げながらも、大人の感性やプレミアム性も備えたロードスポーツとして開発。

エンジンはバランス取りや専用タービン、吸排気系の高効率化(なんとチタンマフラー採用)などにより、「滑らかで扱いやすいのに速い」という特性を実現。フットワークはジオメトリーの見直し、剛性アップのアーム類などを採用した専用サスペンションにピレリPゼロコルサ+BBS鍛造アルミを組み合わせた。

エクステリアは控えめながらも空力を追求したエアロパーツ、インテリアは各部の加飾の変更に加えてドライカーボンシェルのレカロ(SP-X)が奢られるなど、これまでの走り一辺倒からの脱却も行なわれていた。

筆者が推す「S204」は、そのS203のバージョンアップモデルで、変更内容は準ずるものの、ベース車の進化(E→F型)、調整式だったサスペンション/リアウイングが固定式(=ベストはひとつ)、そして車体は剛性だけでは語れないとこだわり始めたキッカケとなったYAMAHA製パフォーマンスダンパーの採用などによりリファイン。

その走りはノーマルよりも速いが、それを感じさせない乗りやすさ/扱いやすさで、欧州プレミアムスポーツと比べたくなる走りの質の部分も抜かりなし。初めて「ゆっくり走っても楽しい」と感じたWRX STIだった。WRブルーをメインカラーにしないのも渋い選択で、筆者はハンコを押す寸前まで悩んだが、金策ができず泣く泣く断念したことを今でも鮮明に覚えている。

■S206(2011年)

2008年にWRCから撤退したスバルだが、その年からニュルブルクリンク24時間へ参戦を開始。2009年からSTIが独自参戦を行なうが、ニュル24時間を戦うレースマシンのハシリの思想が盛り込まれた「究極のロードカー」として開発された一台だ。

開発の陣頭指揮を取ったのは、富士重工(現SUBARU)からSTIに移籍した辰己英治氏で、車両全体に渡って教科書には載っていない「辰己理論(=運転が上手くなるクルマづくり)」が色濃く盛り込まれている。

エンジンはボールベアリングターボやECUなどのチューニングにより、320ps/431Nmを発揮。ボディはフレキシブル系補剛パーツで剛性バランスが整えられ、専用セッティングのビルシュタイン製ダンパー+スプリング、WRX初採用となる19インチのミシュランPSS+BBS鍛造アルミホイールをプラス。

さらにニュルクラス優勝を記念としたスペシャルパッケージ「NBRチャレンジパッケージ」はカーボンルーフやドライカーボン製リアウイングも奢られていた。

実際にステアリングを握ると、ノーマルよりも穏やかで優しいのに一体感は高い……とMよりもアルピナに近い乗り味に驚いたのを今でも覚えている。「ゲインではなくレスポンスが重要」と、ステアリングギア比はなんとノーマルよりもスローに変更と聞いてさらにビックリ。試乗ステージは土砂降りの伊豆サイクルスポーツセンターだったが、不安要素は皆無でむしろ楽しく走れた記憶が残っている。

実はこの時、2011年ニュル24時間でクラス優勝したレースカーにも乗せてもらったが、同じ乗り味だった。「これくらい楽に速く運転できないとニュルで優勝なんてできませんよ」、そんな辰己氏の言葉に納得。個人的にはWRX STI史上「最良の乗り味」を備えるモデルだと思っている。

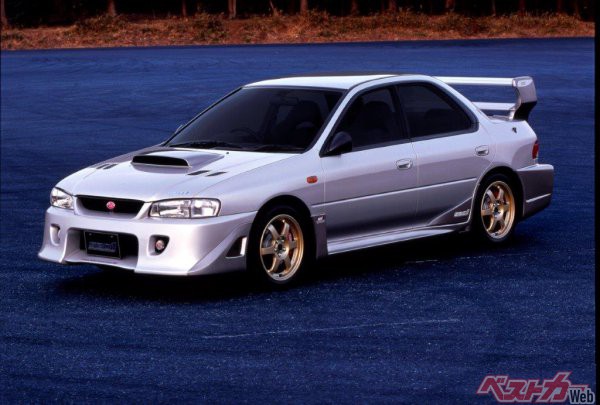

■S201(2000年)

上記の2台とは違い、「Sシリーズとは何ぞや」を瞑想していた一台。当時のスバルはWRC全盛期でサーキットレースは少数派。スーパーGTにクスコレーシング、スーパー耐久にはプローバなどが参戦していたが、目立った成績は上げられず……。

そんななか、Sシリーズ第1弾となる「S201」は、1999年の東京モーターショーに参考出品されていた「インプレッサ・エレクトラワン」の市販版。最大の特徴はレーシングマシンをイメージしたエアロパーツ。

このエアロは富士重工の風洞を用いて煮詰められた空力ボディだが、機能を追求しすぎたのか見た目は……。インテリアはブルーのコーディネイトが特長で、硬派なRAをベースにしながらも、オートエアコンやパワーウィンドウなど、快適装備も充実していた。

実はメカニズムもかなり凝ったモノで、エンジンは吸排気/ECU変更でインプレッサ初となる300psを達成。フットワークSTI初採用となる車高調整式サスペンションとリアサスのピロボール、RAYS製アルミホイールなどが装備されていた。

その見た目に圧倒されるが、走りは硬派で動的質感はまったく感じられないものの、キレのあるエンジン、アンダー知らずのハンドリング、想像よりも快適なセットのサスペンションなど、サーキットを元気に走らせるにはいいバランスだった。このあたりはコンプリートカーならではのトータルパフォーマンスである。

実はS201の2年前にWRカーレプリカである「22B STiバージョン」が登場したばかりで、「それとは違うモノを!!」と言う考えから「STIの新たな挑戦」と言うことで開発されたが、22Bのようなカリスマ性はなく、逆にWRX STIのなかでは「黒歴史」と言われることも……。

ただ、コイツが出なかったら、その後のSシリーズは存在しないわけで、ある意味重要なモデルと言えるだろう。ちなみに現在、最も希少性の高いSシリーズだ。

【画像ギャラリー】歴代STIコンプリートカーのなかでエモーショナルな3台とWRX STIシリーズの変遷を追う!!(31枚)画像ギャラリー

投稿 次期型WRX STIが出ない理由と「エモいSTIコンプリートカー3選」 は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。