E-デロリアンは未来の車か、それともこれはテクノロジー犯罪か?DMC-12は、ハリウッドのタイムマシンとして有名だ。今回紹介する3台のうち2台は電気駆動となり、未来から現代に帰ってきた。内燃機関を搭載したデロリアンと比べてその性能はどうか? レポート!

クラシックカー電動化の賛否

将来的には、私たちは皆、電気自動車で移動するようになるのだろうか? 本当にそうなるのか、今は誰にも断言はできない。しかし、新車の世界の将来のシナリオがどうであれ、クラシックカーの世界では、オリジナルの内燃機関パワートレインを取り外し、新しい電気心臓をボディに埋め込んでまで、電気駆動を支持する人たちが存在しているのである。

しかし、読者の皆さん、この記事のポイントは、古いガソリン車やディーゼル車を走らせるのが嫌になり、電気自動車への転換を勧めることでは決してない。また、クラシックカーの電動化を非難するものでも、オリジナルの内燃機関を神聖化するものでもない。また、エネルギー収支や技術的な変換の可能性についても、ここには書かれていない。ここでのポイントは、きちんとこのクルマの特性を記述することだ。

その情熱が3台を結びつける

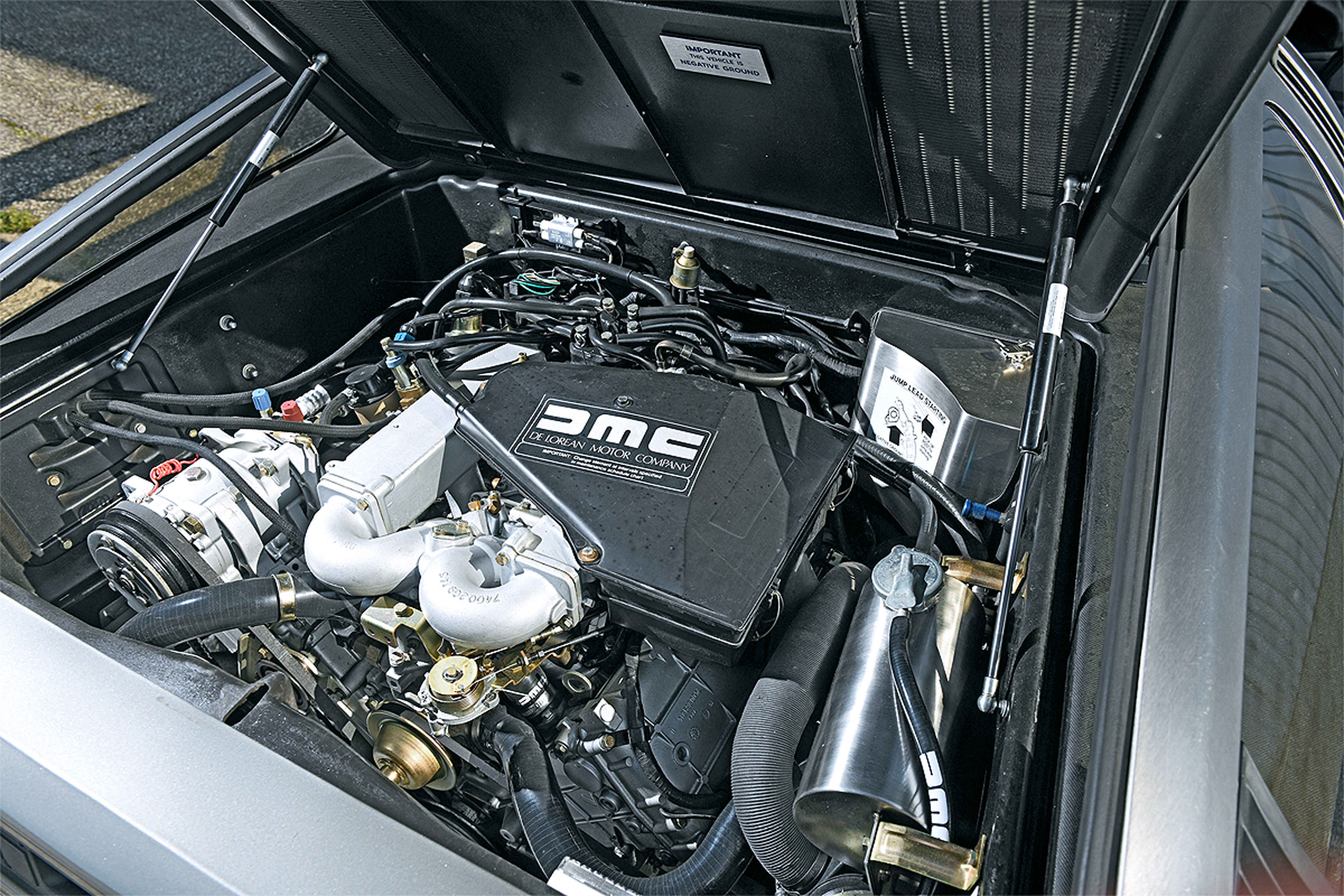

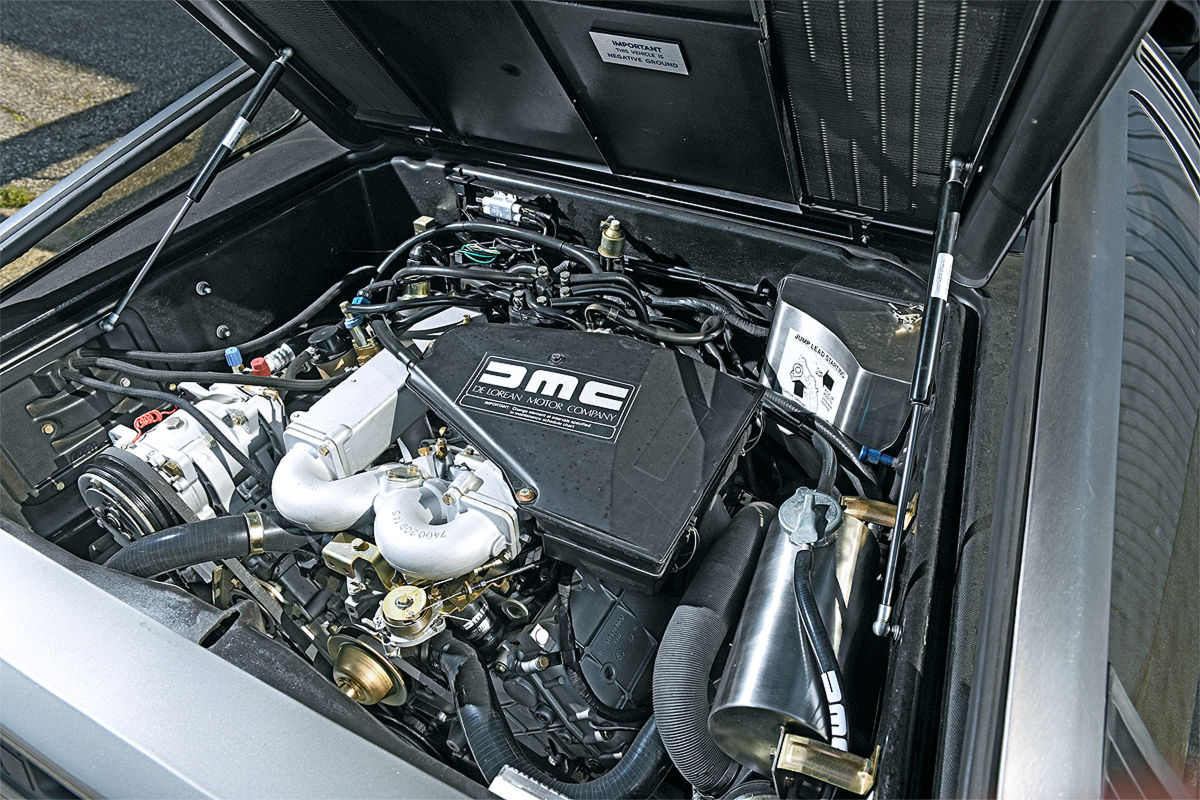

3台のデロリアンDMC-12が今回出会い、それぞれのマシンの違いとそのコンセプトを紹介する。それは、古い板金に対する熱烈な思いである。正確には、デロリアンの外装部品はステンレス鋼でできている。1980年から1982年にかけて北アイルランドで製造されたこのスポーツカーは、ジウジアーロの未来的なフォルムを備え持ち、電気駆動の映画のタイムマシンとしての歴史と、132馬力のオリジナルのPRVのV6が当時の自動車テスターや新車購入者を失望させたことから、電気自動車への改造が切望されていた。

そんな折、自動車愛好家でスポーツカーコレクターのアーミン ポールは考えていた。Wunderkindinvest社の創業者は、DMCの象徴的なデザインの純粋さを完全に維持しながら、技術的には全く新しい道を歩むべきだと。そこで「eLorean(eロリアン)」と命名されたこのプロジェクトは、いくつかの専門会社が共同で取り組むことになった。

E-Works Mobility社のコンバージョンのプロが、「テスラ モデルS」のパワーユニットを搭載したドライブトレインを設計し、インカリ社が立体的なデジタルインストルメントクラスターを開発した。アメリア社は、ジェスチャーコントロールを含むセンターコンソール用のタッチスクリーンを専用に開発した。車両全体の製作は、Oldtimer-Service社のクラシックカー専門家、ウーヴェ ハノフ氏とフローリアン フランツケ氏が担当した。その結果、できあがったモデルはなかなか印象的なものになった。

電気駆動がうまく隠されている

リアの「eLorean」の文字とテールパイプの欠損以外、視覚的に電気駆動であることを示すものは何もない。今回のパーチムテストトラックでの試乗では、「eLorean」は十分に納得のいくものだった。予想通り、オリジナルを大きく上回る性能だ。5.4秒でゼロから100km/hまで加速することができ、これはオリジナルの2倍の速さである。タービンのような加速音も騒音もなく、未来へ旅するクルマにぴったりだ。

ドクター ヨルク クッツェルの電動デロリアン

直流に接続すれば、最大80kWの充電パワーが可能なので、あまり待たずに充電することができる。エスプレッソを2杯(30分)飲む間に、空になったバッテリーは再びフル充電される。55kgのバッテリーをフロントに搭載したことで、オリジナルモデルよりも重量配分のバランスが良くなり、スラロームでの俊敏性とニュートラル性が向上しているのだ。

一方、ヨルク クッツェル博士は、別の道を選んだ。医師であり、才能ある修理工でもある彼は、老朽化したDMCを修復し、電気駆動に改造し、最終的には通常の道路使用許可証も取得したのだ。駆動方式は、シュワルツ社製のダブルEモーターと、変換専門メーカー、E-Car-Tech社の制御技術だ。家庭用コンセントから最大3.7kWで充電し、約10時間後には放電した35kWhの電池がフル充電になる。

2速で始動する場合と3速で始動する場合がある

クッツェル博士のデロリアンが特別なのは、オリジナルのマニュアルギアボックスが残されていることだ。しかし、電動モーターは内燃機関と異なり、すべての速度域で十分なパワーを発揮するため、運転はガソリンエンジンとは異なり、停車中は日常走行に適した3速を入れ、そのままパワーオフすることになる。ギアチェンジ、クラッチ? 必要なし。引き離しからモーターウェイのスピードまですべて可能だ。

そして、より加速を求めるなら、2速を選ぶ。136馬力のコンバージョンの3速の加速度の測定値は、300馬力の「eLorean」よりも、オリジナルのデロリアンに近いものであった。しかし、そのスプリント力は内燃機関よりはるかに顕著だ。

デロリアンの実力は?

そしてオリジナルの内燃機関のデロリアンは、デロリアンのプロフェッショナルであるマイケル ワグナー氏の所有する個体で、彼のワークショップ(整備工場)では、オイル交換から完全なレストアまで、すべてのDMCサービスを提供している。エンジンオイルクーラーを後付けした以外は、無条件にオリジナルであることが印象的だ。他の2台の電気自動車仕様と比較すると、PRVの6気筒の走りはどちらかというと地味な印象だ。

では、最高のデロリアンはどれなのか?

しかし、マイケル ワグナー氏にとって、ユーロV6はそのデザインと同様にデロリアンのキャラクターを決定付けるものだ。「電気自動車のバリエーションによる加速には感激しますが、本来のキャラクターは失われています」と、ワグナー氏は言う。「Euro-V6の荒々しい魅力は、私にとって単純にDMCの経験の一部です」。では、どのDMCが一番いいのだろうか?

今回は、3台があまりにも似ている(ボディ、シャーシ)一方で、駆動の面であまりにも差がありすぎるため、点数の付与を控えた。全体としてはほとんど意味をなさない。それでも、私たちは最高のクルマはどれかと聞かれれば、最高の努力で作られたWunderkindinvest社の「eLorean」だと答えよう。

強化されたシャーシ、側面衝突保護機能を持つ最適化されたシャーシ、ハイスパートテスラドライブ、デジタル化されたインテリアの全体構成は、オリジナルとプライベートの改造の両方を凌駕している。しかし、「eLorean」はまだ公道で走れるものではなく、現時点では買うこともできない。走行制限のない、完全な機能を持ったワンオフモデルだ。しかし、希望者が多ければ、少量生産も考えていると、Wunderkindinvest社のアーミン ポール氏は語る。

E-driveはクラシックカー生き残りのチャンスをもたらす

結局、クラシックカーの電気駆動化を語る上で特に重要なのは、未来の世代に古いクルマを受け入れてもらうということだ。そう遠くない将来、ハイブリッドカーや電気自動車に囲まれて育つティーンエイジャーに、触媒コンバーターのないオールディーズはどんな印象を与えるだろう? さらに、クラシックカーに限っては、将来もフィルターなしの内燃機関を免罪符にして市街地に乗り入れることが許されるかどうか、考えてみるべきだろう。

オリジナリティよりも、安全で自由な使い方が重要な人にとって、クラシックカーのフルモデルチェンジの際に電気駆動に変更することは賢明な選択肢と言える。伝統主義者やガソリンマニアがE-oldieのことを考えると胃が痛くなるのと併行して、若い人たちが将来E-oldieを魅力的に感じるようになる可能性もある。彼らからすれば、e-driveは、町の入口看板で終わってはいけないクラシックカーの今後の存続のきっかけになり得るものだからだ。

デロリアンDMC-12:電気駆動への改造

結論:

電気駆動をクラシックカー文化の敵として悪者にするのはやめよう。特にクラシックカーの将来性や社会的受容性を考えると、電気化は都市部でも長期的に旧車を走らせることができるチャンスと言える。そして、そのようなクルマは、博物館に展示されるのではなく、運転するためにあるのだから。

「デロリアンDMC-12」はもう言うまでもなく、「バック トゥ ザ フューチャー」のタイムマシンとして世界中に知れ渡った存在である。そういう意味ではボンドカーの「DB5」と並ぶ有名人(?)であるが、個人的には「バック トゥ ザ フューチャー」よりも、この車を生み出したジョー Z デロリアンの数奇な運命に興味を持つ。

それこそミステリー小説がかけるほどの伝説と波乱万丈な人生に彩られた彼の人生は、数年前に映画化がされたが、映画そのものは彼の魅力の数分の1程度しか描けていなかった内容で、僕の知るジョー Z デロリアンは、もっと神秘的で魑魅魍魎な人物である。

ということはさておき、今回の「デロリアンDMC-12」のBEV化された車輛、僕は大いにケッコウケッコウと思う。純粋なデロリアンファンには申し訳ないが、別にこの車の場合、エンジンそのものに大きな魅力も特徴もあるわけではなく、その昔、出た当初からプジョー・ルノー・ボルボ3社共同開発のPRVエンジンは魅力がないだけでなく、信頼性にも欠けている、とレポートされていたのを覚えているからだ。

だからこのPRVのエンジン部分が電動モーターになって、音もなく滑るように走るのならばその方がずっとイメージにあっているし、ずっとふさわしいパワーユニットなのではないだろうか。

別に日常使用するわけではないし、だからといってサーキットで存在を誇示するようなクルマでもない。そういう意味ではBEVになることがこれほど似合うクルマも、そうそうないかな、とも思うのである。

Text: Lars Busemann

加筆: 大林晃平

Photo: autobild.de